读书录十一卷续录十二卷 (明)薛瑄撰 明嘉靖四年(1525)刻本 一函四册

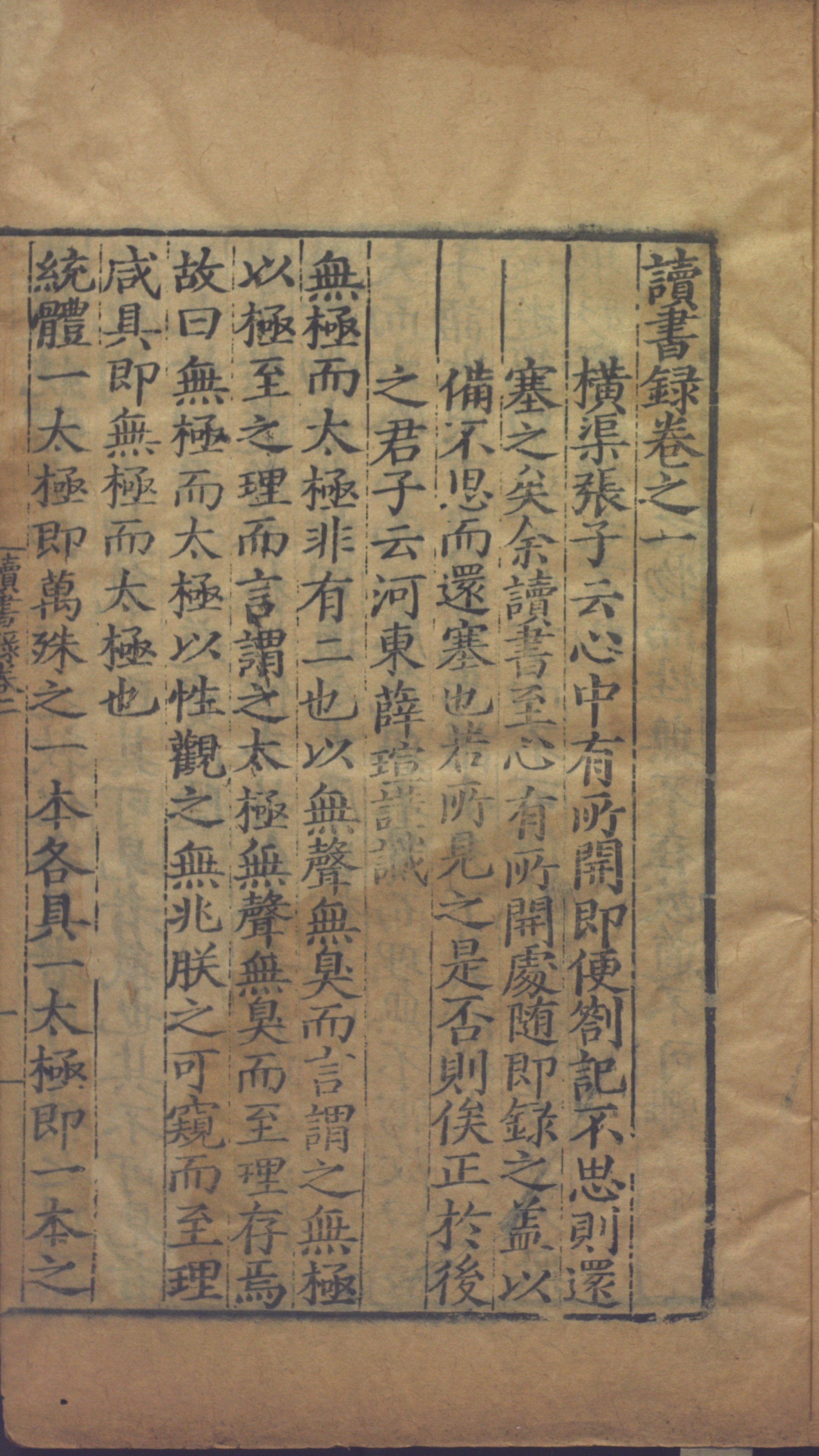

半叶十行二十字,白口,四周单边,框高20.3厘米,宽13.4厘米。

薛瑄(1389-1464),字德温,号敬轩,山西河津(今山西万荣)人。明永乐十九年(1421)进士,景泰二年(1451)为南京大理寺卿,英宗时拜礼部右侍郎兼翰林院学士,入阁参与机要,后致仕。他是明代著名思想家,理学大师,河东学派创始人,著有《读书录》、《薛文清集》等。《明史》卷二百八十二有传。

薛瑄在《读书录》开篇称写作此书是受张载“心中有所开,即便札记,不思则还塞之矣”一语启发,读书每有心得,随即录之,积二十余年成。此书以复性为本,以主敬为要,编成于景泰七年(1456)以后。黄宗羲《明儒学案》称:“《读书录》大概为《太极图说》、《西铭》、《正蒙》之义疏,然多重复杂出,未经删削,盖惟体验身心,非欲成书也。”此书虽不系统, 但字里行间随处可见一位注重践履的理学家的真切体会。黄宗羲亦说《读书录》“多兢兢检点言行间,所谓‘学贵践履’,意盖如此”,可谓中肯。《读书录》之后,薛瑄又陆续录其心得,编成《续录》。

许雪涛《薛瑄<读书录>版本源流考》一文(《华南师范大学学报( 社会科学版)》2008年第5期)对《读书录》的版本做了详细的考证,指出《读书录》主要有原刊本和经编排整理本两个系统,最初的刊本保留了随即录之的面貌,等及薛瑄弟子阎禹锡于成化二年(1466)刊刻《读书录》二十四卷本时,则对原书内容做了分门别类的编排,显得更为系统,但编排本的流传远远不及原本广泛,“就身心之学言之,《读书录》随意的写作可能更能达到效果,读之犹经历作者的体验过程”。

许雪涛文经过详细考证指出《读书录》 “原刊本可能是十一卷,并且十一卷本是《读书录》流传过程中的主线”。现所知十一卷本所存最早者乃成化弘治间刻本,惜已非全帙,现存较早而较为完整的则是明嘉靖四年(1525)刻本,此本前有张珩的《重刻读书录引》,文中称“近季得是录而涵泳之, 诚为身心之要领也, 但今之世诗文遍天下, 而此录不多见, 因付淮田守赋刻之以广传。”似此书的刊刻者就是张珩。张珩, 山西石州人。正德十六年(1521)进士, 授监察御史, 官至兵部侍郞, 曾总督陕西。(《明人传记数据索引》) 可见刊印此书乃官方行为,亦可见薛瑄的思想在当时很受推崇,是其入祀孔庙的前兆。

第三批《国家珍贵古籍名录》08312号。