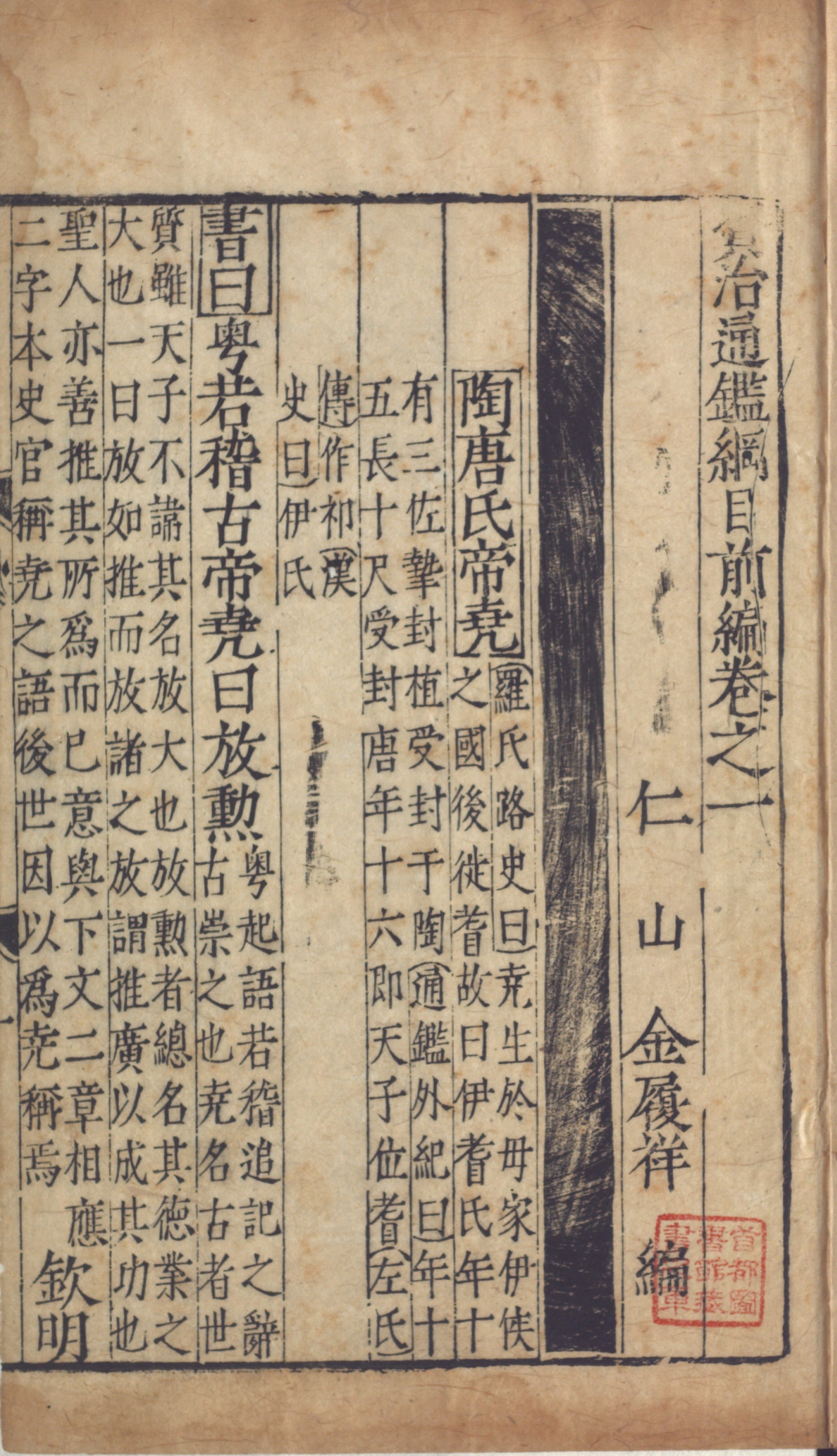

资治通鉴纲目前编十八卷举要三卷 (宋)金履祥撰 外纪一卷 (明)陈桱撰 明嘉靖三十六年(1557)吉澄刻本 二函十九册

半叶九行二十字,小字双行字同,白口,四周单边,双顺黑鱼尾,框高25.6厘米,宽16.2厘米。

金履祥(1232-1303),字吉父,号次农,自号桐阳叔子,宋元间婺州兰溪(今浙江兰溪)人。少时即有经世致用之志,博览群书,于天文、地理、历法、兵书等书无不精研。成年后初受学于同郡王柏,后受学于朱熹二传弟子何基,专治朱熹之学,造诣颇深。德佑初年,朝廷召为史馆编修,坚辞不就。后应严州知州聘,主讲钓台书院。宋亡后,隐居金华山中,专意于讲学著述,训迪后学。晚居仁山下,为浙东金华学派中坚,学者称仁山先生,卒谥文安。

宋司马光所撰编年体史书《资治通鉴》,记事始于周威烈王二十三年(公元前403)之“三家分晋”,止于五代之末(959),于“三家分晋”之前的历史没有触及。北宋刘恕撰《资治通鉴外纪》》记周威烈王二十三年之前事,以补司马氏所未备。金履祥认为刘氏《通鉴外纪》“不本于经,而信百家之说,不足传信”,于是采用邵氏《皇极经世书》、胡氏《皇王大纪》之例,“损益折衷,一以《尚书》为主。下及《诗》、《礼》、《春秋》,旁采旧史、诸子,表年系事,复加训释” (柳贯《金仁山先生行状》),成《资治通鉴纲目前编》。《纲目前编》纪事始于唐尧以下,止于《资治通鉴》所记之周威烈王二十三年之前。金氏门人许谦序称该书“广博精密,凡帝王经世之大猷,圣贤传道之微旨,具在是焉”,评价极高。四库馆臣对比刘氏、金氏之书后,认为刘恕《外纪》确有“颇为不经”、“殆如戏剧”之处,金履祥所论,“未可谓之吹求”,但《资治通鉴纲目前编》引经据典,虽然矫正了《外纪》之失,然亦不乏“好持新说”、“臆断”、“附会”之病,至于典籍征引失当,“未必遽在恕书之上,然援据颇博,其审定群说,亦多与经训相发明。在讲学诸家中,犹可谓究心史籍,不为游谈者矣” 。(《四库全书总目》卷四十七)书成后,金履祥又别为《举要》三卷,对书中所引经传子史之文及训释、案语作注,便于对此书之翻检。该书正文十八卷外,另有陈桱撰《纲目前编外纪》一卷置于正文之前。陈桱,字子经,元末明初浙江奉化(今属浙江宁波)人。入明为翰林院编修。《纲目前编外纪》由“三皇纪”、“五帝纪”两部分组成,记事始于盘古氏,止于帝舜有虞氏,是一部较为完整的上古史。

首都图书馆所藏版本为明嘉靖三十六年(1557)吉澄刻本。卷七有六叶系补配,卷十、卷十八卷末有刊记“巡按福建监察御史吉澄校刊”。

第三批《国家珍贵古籍名录》07607号。