司马温公稽古录二十卷 (宋)司马光撰 明范氏天一阁刻本 一函六册

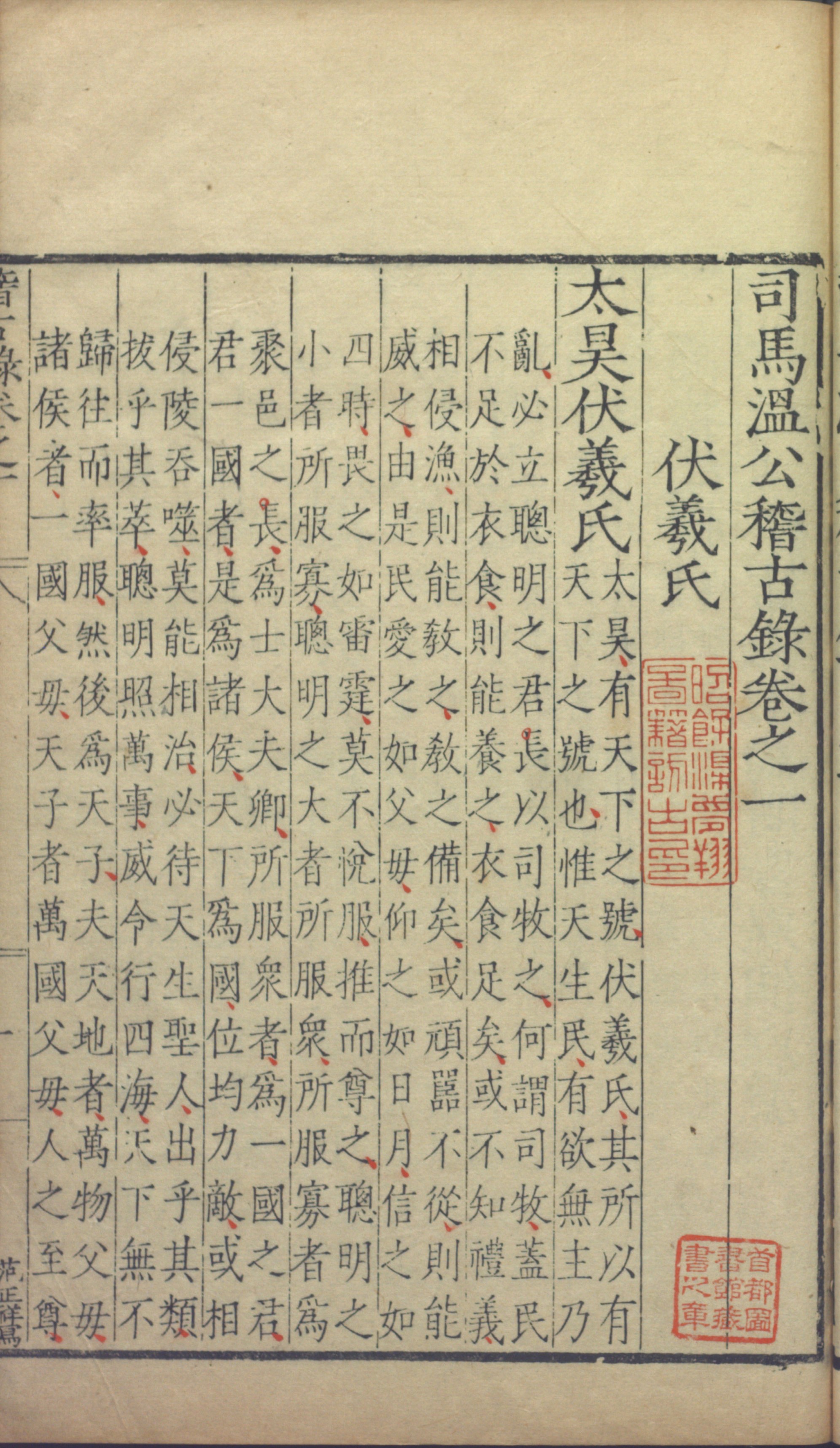

半叶九行十九字,小字双行字同,白口,四周单边,单白鱼尾,框高20.5厘米,宽15.6厘米。

《稽古录》是司马光于元佑元年(1086)呈进给宋哲宗的一本书,他在《乞令校定〈资治通鉴〉所写〈稽古录〉札子》中写到:“治天下者,安可以不师古哉?……所宜提其纲目,撮其精英,然后可以见治乱存亡之大略也。臣先于英宗皇帝时尝采猎经史,上自周威烈王二十三年,下尽周世宗显德六年,略举每年大事,编次为图……谓之《历年图》,上之,以省烦文,便观览。臣又于神宗皇帝时,受诏修《国朝百官公卿表》。臣依司马迁法,自建隆元年至治平四年,各记大事于上方,书成上之,有诏附于国史。臣今更讨论经史,上自伏羲,下至周威烈王二十二年,略序大要,以补二书之阙,合为二十卷,名曰《稽古录》。”

《稽古录》由三部份组成,全书体例不一。卷一至九叙述共和(前840)前历史,是纪传体形式;卷十至十一前半,起于共和(前840),讫至周威烈王二十二年(前402),逐年记载事略,为编年形式。第二部分,从卷十一中部周威烈王二十三年(前403)始,至卷十五后周世宗显德六年(959),逐年简记大事,并于各朝各国覆亡,皆有“臣光曰”的评论;卷十六则为总论。第三部分为卷十七至二十,逐年记述从宋太祖建隆元年(960)至英宗治平四年(1067)的朝廷大事。全书略远详今,重点在宋朝历史,第三部分史料价值很高。历代对于此书的评价也都较高,如《朱子语录》曰:“《稽古录》一书,可备讲筵官僚进读,小儿读《六经》了,令读之亦好。”《四库全书总目》言:“观其诸论于历代兴衰治乱之故,反复开陈,靡不洞中得失,其言诚不悖于六经。《通鉴》文繁,猝不易究,是编言简而义该,洵读史者之圭臬也。”

明弘治十四年(1501)杨璋刻本是《稽古录》现存最早刻本,惜刻印粗糙,讹字较多。稍后的明正德二年(1507)陈晦刻本依据杨璋刻本,与之大同小异。而再后的天一阁刻本虽稍晚于陈本,但刻印清楚,内容也与杨璋刻本有异,之后的其他版本,多是脱胎于天一阁本。

首都图书馆所藏明天一阁本《稽古录》,书名页有“天一阁藏板”字样,版心有写、刻工,如范正祥、徐升等,正文前有司马光《进<稽古录>表》一文,以及“朱文公与郑知院书”、“朱文公语录中语”两条摘录性文字。

钤“昭余渠梦翔图籍访古印”。

第三批《国家珍贵古籍名录》07605号。