为落实全国碑帖普查工作,推进北京市碑帖整理与编目人才队伍建设,北京市古籍保护中心于2025年4月7日至18日在首都图书馆举办“北京市碑帖编目与鉴定培训班”,共有来自北京市公共图书馆、高校图书馆、文博机构的10家单位的20名学员参加了本次培训。

主动站位,聚焦古籍人才培养

4月7日上午,开班仪式在首都图书馆举行。国家图书馆古籍馆馆长陈红彦、国家古籍保护中心办公室副主任王沛、国家图书馆研究馆员卢芳玉、首都图书馆馆长毛雅君等领导、专家出席仪式。开班仪式由首都图书馆副馆长刘思琪主持。

开班仪式上,陈红彦馆长认为随着全国碑帖普查工作的展开,此次培训恰逢其时,将为北京地区碑帖整理工作提供有力的技术支撑与人才保障。王沛副主任指出,本次培训班的开办,是北京市古籍保护中心主动站位,积极发挥省级保护中心引领作用,开展专业人才培养的重要举措。卢芳玉研究馆员作为教师代表发言,她表示全体授课教师将倾囊相授,与学员携手共进,推动古籍保护事业发展。毛雅君馆长指出,本次培训特邀众多业界专家授课,希望学员珍惜机会,学以致用,为推动全市古籍保护事业高质量发展贡献力量。

理实一体,培育碑帖整理精兵

本次培训班采用了理论学习与编目实践一体化的教学模式,确保学员在掌握理论基础的同时,能够迅速将所学知识转化为实际操作能力,有效提升学员的业务素养。

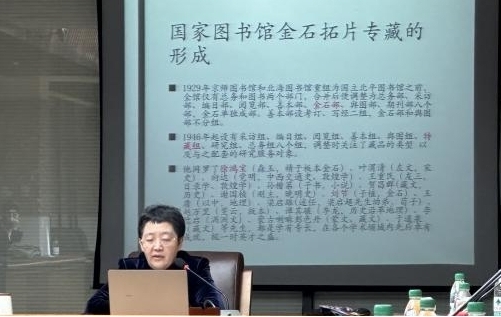

理论学习阶段,专家学者为学员带来了八场专题课程。陈红彦馆长以《碑帖文献的保存现状》拉开了学习的序幕,带领学员充分认识了中国碑帖文献的整体情况和整理保护现状。

陈红彦馆长授课

国家图书馆研究馆员卢芳玉《中国古代碑刻概述》一课,使学员进一步了解有关碑刻拓片的基础知识。

卢芳玉老师授课

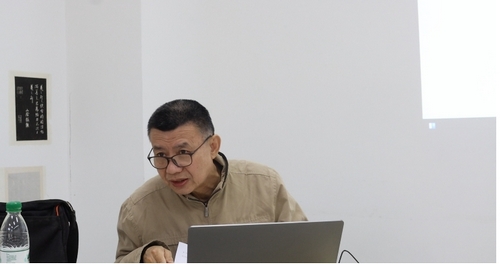

此后,各位专家从碑帖文献保护与整理的不同角度开展教学。国家图书馆副研究馆员宋凯老师以金石学为切入口,为大家带来《金石文献及石刻拓本概说》,带领学员熟悉石刻拓本的基本样式。

宋凯老师授课

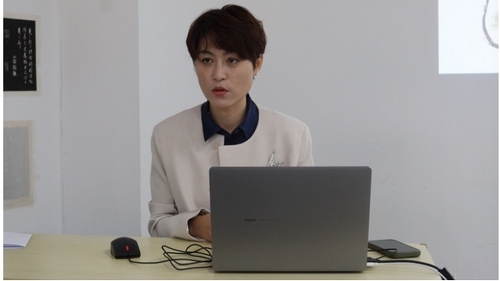

国家图书馆研究馆员白鸿叶老师以《古旧地图鉴定与著录》为题,重点介绍了古地图的特征、符号鉴定等内容,分析了中国古旧地图的文献价值与学术研究方法。

白鸿叶老师授课

北京大学图书馆研究馆员胡海帆讲授的《碑帖拓片编目所需要工具书和电子资源》,从编目实际工作出发,为学员介绍了丰富的参考工具书。

胡海帆老师授课

国家图书馆研究馆员冀亚平担任《拓片(本)著录》的主讲老师,通过大量编目样例,为学员详细讲解了碑帖编目的基本格式与注意事项。

冀亚平老师授课

国家图书馆副研究馆员赵大莹老师从文献典藏数字化的角度,为学员带来《特型文献数字化实践——以古旧舆图与拓片为例》的专题汇报。

赵大莹老师授课

国家图书馆副研究馆员刘仲瑄老师的《碑帖文献资源的活化利用与创新利用》课程,重点揭示了碑帖文献活化与文化多元素传播的热点问题。

刘仲瑄老师授课

理论课程紧紧围绕碑帖整理工作的实际需求,全面覆盖了碑帖拓片的基础概论、编目、数字化及活化利用等多个关键领域。学员得以全面、深入地了解和学习碑帖编目与整理工作的内容,为其在专业领域内的成长与发展提供了坚实的知识支撑与保障。

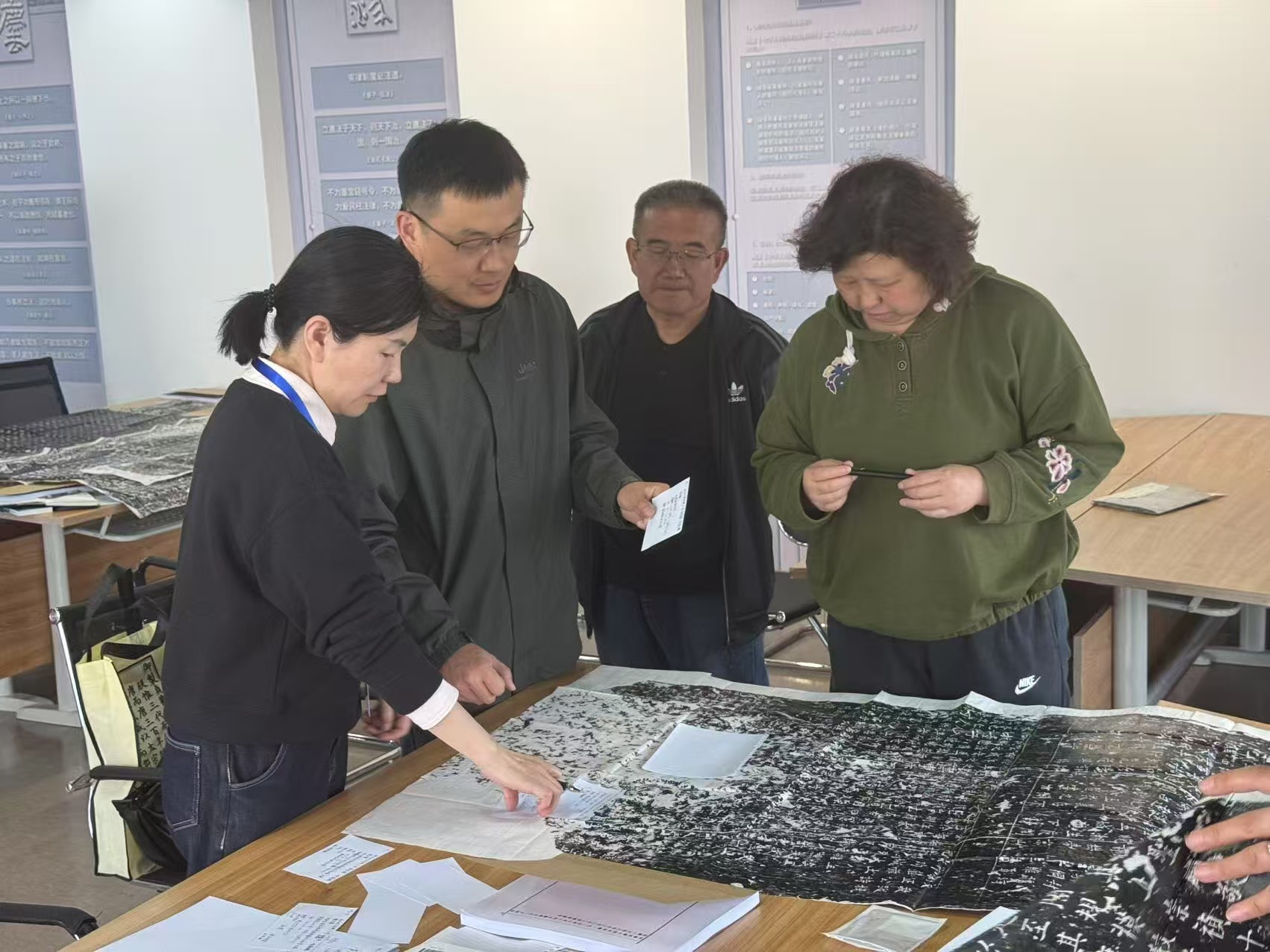

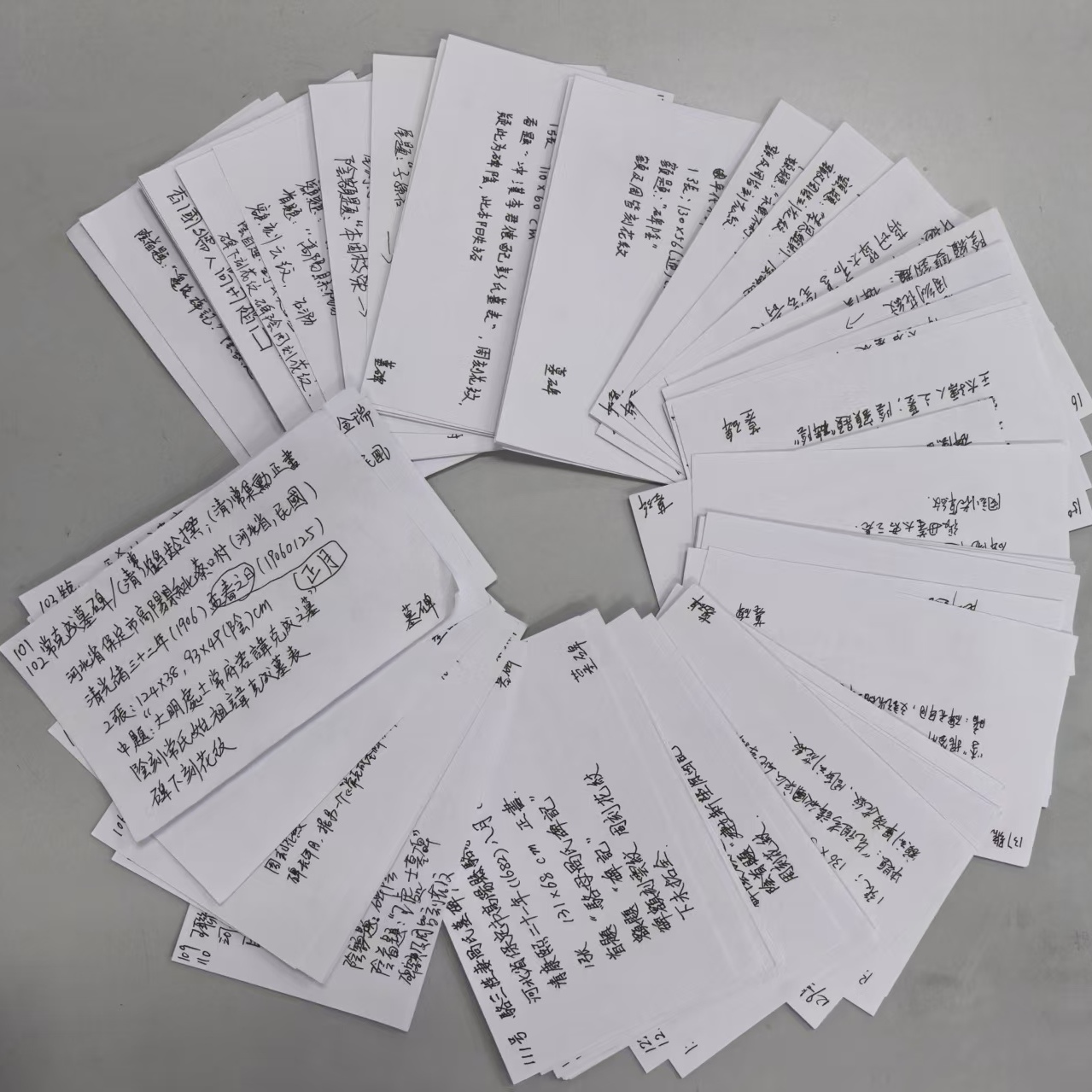

实操阶段,学员在国家图书馆卢芳玉和宋凯两位老师的亲自指导下,以首都图书馆藏未编拓片为素材,开展了为期4天的碑帖编目实践。通过两位老师严格训练与悉心指导,学员不仅掌握了拓片编目的规范格式,更在著录内容的准确性、书写表达的简洁与工整等方面取得了显著提升。在实践中,学员始终保持极高的学习热情,不断练习,积累经验,提高自身的编目水平和对碑帖文献知识的运用能力。

实践课程现场

拓片编目成果

此外,为进一步提高学员对各类金石器物、石刻造像与拓片文献的认识,培训班还特别安排了赴北京石刻艺术博物馆和国家典籍博物馆考察学习环节。学员得以亲眼见到编目工作中可能遇到的各种拓片文献对应的石刻形态,亲手感触到碑石上的花纹、断痕和残泐。考察学习进一步拓宽了学员视野,提升了认知水平,获益匪浅。

参观北京石刻艺术博物馆

参观国家典籍博物馆

学有所成,共启古籍保护新篇章

4月18日,结业仪式为期10天的培训课程画上圆满的句号。结业式上,授课专家冀亚平和宋凯两位老师针对学员实践过程中的表现和编目成果给予了详尽的点评,并提出宝贵的改进意见。学员则结合自身工作经历和学习体验,畅谈了本次培训的收获和对未来碑帖整理工作的展望。

“北京市碑帖编目与鉴定培训班”的成功举办,不仅为北京市碑帖文献保护和整理人员搭建了学习交流平台,更为碑帖文献的保护与传承注入了新的活力。本年度,北京市古籍保护中心还将继续围绕古籍保护、修复、活化利用等重点工作内容,组织更多专业、高效的培训工作,有序推进北京市古籍保护人才队伍建设。