为传承和弘扬中华优秀传统文化,首都图书馆(北京市古籍保护中心)于今年8月继续组织“晒书节”活动。“那处曾相见——《牡丹亭》主题课程”从8月7日起正式与学员见面。课程以《中华百部经典》中的《牡丹亭》一书为题,邀请行业专家,每周一课,共计四期课程。课程包含现场教学和线上直播两种方式,在新浪微博、微信视频号、抖音、哔哩哔哩、快手等多平台同步直播。

课程手册

8月7日,第一期课程在首都图书馆历史文献阅览室顺利开讲,中国艺术研究院戏曲研究所谢雍君研究员对《牡丹亭》进行思想性解读。谢老师以《牡丹亭》的文艺形态为引,以创作者汤显祖的人生经历为基,以“临川四梦”为扩展,以《牡丹亭》的影响为延伸,深入探讨了《牡丹亭》这部反礼教杰作内在的思想性。此外,谢老师还呼吁大家走进剧场,亲身体验感受中国传统戏曲的魅力,得到学员积极回应。

谢雍君老师讲解《牡丹亭》

8月14日,北京大学艺术学院陈均副教授向读者完美阐释了《牡丹亭》的情感深度。陈老师从《牡丹亭》的制作入手,从创作者、阅读者、表演者三个方面,深入浅出地为大家讲解了《牡丹亭》的情感结构,为读者深入学习《牡丹亭》带来新的思路。课程结束后,学员积极向老师提问,陈老师的精彩回答如拨云见月,使大家豁然开朗。

陈均老师讲解情感结构

第三期课程,我们走出图书馆,联合紫竹院公园问月楼共同举办,这也是本次主题课程的亮点之一。我们邀请到中央美术学院人文学院董梅教授与文化和旅游部民族民间文艺发展中心孙豪副研究员,为学员带来了一场精彩纷呈的表演和讲解。课程以悠扬婉转的笛音开场,两位专家珠联璧合,带来专业级的演绎。细腻柔和的唱腔、清亮悠远的笛声、秀丽典雅的文辞让在场众人充分感受到昆曲《牡丹亭》的独特魅力。曲声与笛声相得益彰,学员全情投入,积极与老师互动,用掌声和欢呼表达了对于艺术家精湛演技的赞赏。两位专家还从《牡丹亭》的经典曲牌《皂罗袍》入手,讲解了传统汉语歌唱的技术与审美特点,对比了古汉语唱法与普通话唱法的区别。

董梅老师和孙豪老师演绎昆曲《牡丹亭》片段

孙豪老师讲解唱法

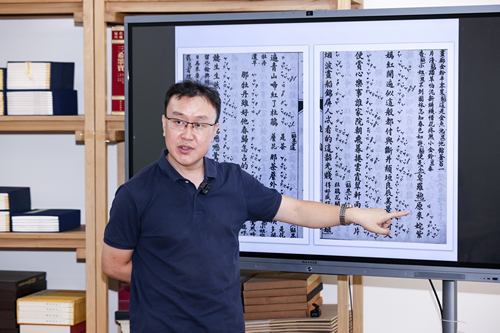

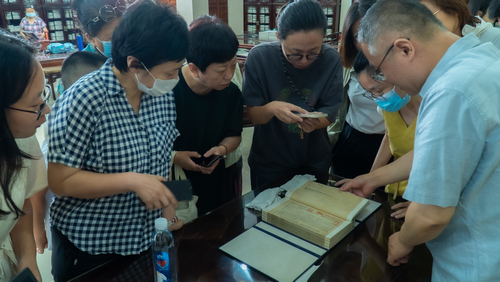

8月28日,我们又回到首都图书馆,邀请本馆历史文献中心杨之峰研究馆员为学员梳理《牡丹亭》的版本源流。课堂上,杨老师分享了他对《牡丹亭》版本发展演变过程的研究分析,对比了不同版本的更改变动,侧面展示了明清时代的文化发展的状况。带领大家鉴赏了首都图书馆的珍贵馆藏,并推荐了适合大众阅读的《牡丹亭》版本。

杨之峰老师为读者展示首图珍藏《牡丹亭》

8月28日下午,“牡丹亭”主题系列课程圆满收官,首都图书馆(北京市古籍保护中心)为了鼓励线下学员的积极预约和学习,特别准备了课程证书和奖品。

课程证书及礼品

学员们表示,通过这次学习,对《牡丹亭》有了更直观的认识,对传统戏曲也增添了更浓厚的兴趣。学员课后主动与老师交流上课心得,寻求更多戏曲相关的资源,同时还在首都图书馆搜索相关资料,希望了解更多背景知识。线上学员每期坚持在线打卡,积极点赞,并有众多学员期待体验线下课程。

学员寄语

此次活动致力于通过戏曲艺术的魅力,引导学员们欣赏中华传统文化的宝贵精华,增强文化自信。同时,课程也提高了大家对中国古典艺术的鉴赏能力和人文素养。课程虽已结束,我们对《牡丹亭》的研究、对文学的感悟、对艺术的追求、对优秀传统文化的挖掘与传播永不止息。

合影留念